Vor 90 Jahren: das Fernsehen startet in Berlin

Geschrieben am 21.03.2025 von HNF

Am Abend des 22. März 1935 begann in Berlin das erste reguläre Fernsehprogramm in Deutschland und wahrscheinlich in der Welt. Die Bilder umfassten 180 Zeilen; sie wurden entweder von einem Film abgetastet oder in einem kleinen Studio mit einer Nipkow-Scheibe aufgenommen. Die Empfänger wiesen bereits Braunsche Röhren auf; sie standen in der Regel in Fernsehstuben.

Die Frühgeschichte des Fernsehens ist eine Abfolge von Versuchen und Pilotprojekten, die meist in London und Berlin stattfanden. Im Blog beschrieben wir die Experimente von John Logie Baird, August Karolus und Dénes von Mihály in den 1920er-Jahren. In der Folgezeit widmeten sich die Sendeanstalten von England und Deutschland sowie die Reichspost dem neuen Medium; dabei hatte die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft RRG die Nase vorn.

1935 wussten die Experten, dass die BBC ab 1936 ein regelmäßiges TV-Programm in und um London ausstrahlen würde. Die RRG und ihr Direktor, der dreißig Jahre alte NS-Funktionär Eugen Hadamovsky, sahen die Chance für einen Propaganda-Erfolg. Sie setzten deshalb für den 22. März 1935 den Start eines deutschen Fernsehdienstes im Großraum Berlin an. Die Reichspost hatte schon eine Sendetechnik für Bilder mit 180 Zeilen entwickelt, die vom Berliner Funkturm kamen; es existierten ebenso Filmgeber und Empfänger mit Bildröhren.

Das Berliner „Fernsehdreieck“: Haus des Rundfunks (links), Studio Rognitzstraße (rechts) und der Funkturm, aufgenommen 1936

Am genannten Tag versammelten sich Vertreter von Behörden, der Industrie und der Presse im Haus des Rundfunks in Charlottenburg. Sie schauten auf sechs Fernseher – ein siebter stand im Foyer des Gebäudes – und hörten Reden von Eugen Hadamovsky, RRG-Ingenieur Kurt Hoffmann und Oberpostrat Fritz Banneitz. Um 20.30 Uhr startete das TV-Programm, das vor allem abgetastete Filmstreifen umfasste. Man sah den Chefingenieur der RRG, Claus Hubmann, und noch einmal Eugen Hadamovsky; diese Ansprache ist erhalten.

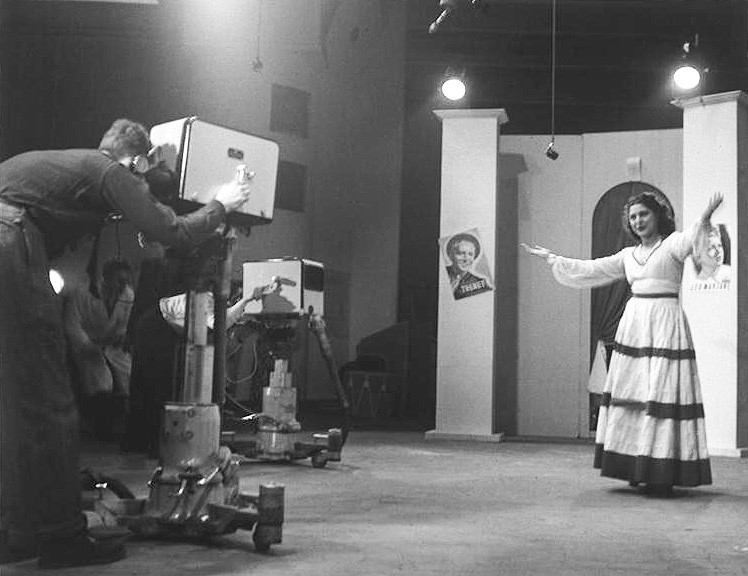

Es folgten, wir zitieren die Presse, „Bilder von den großen politischen Kundgebungen der Jahre 1933 und 1934“, Aufnahmen vom Berliner „Heldengedenktag“ – das war der von der NS-Regierung umfunktionierte Volkstrauertag – und von einem Kreuzer der Reichsmarine, die ab Juni 1935 Kriegsmarine hieß. Den Abschluss bildete der Trickfilm „Vorsicht, es brennt!“. Die Ansagen vor den Beiträgen wurden live im Fernsehstudio der Reichspost aufgenommen, das in der nahen Rognitzstraße lag. Ansagerin war die junge Schauspielerin Ursula Patzschke.

Das Haus in der Rognitzstraße, in dem das Fernsehen startete. Es wurde 1941/42 renoviert. Neben der Haustür befindet sich, siehe Eingangsbild, eine Gedenktafel.

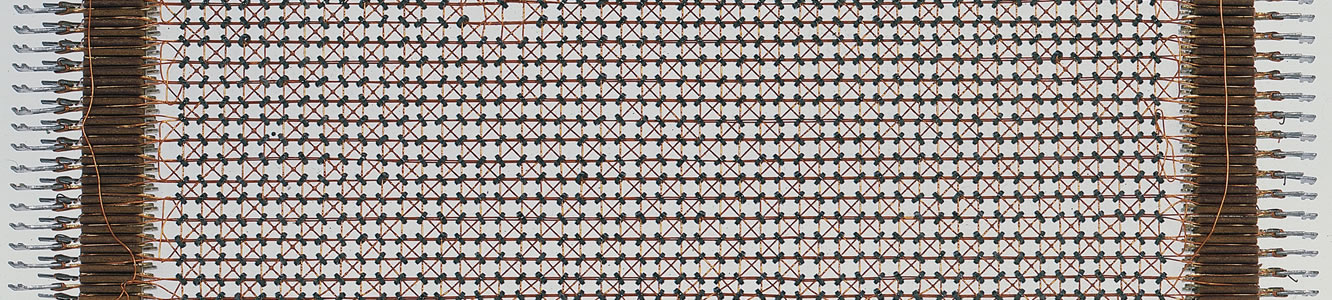

Sie saß nicht vor einer Kamera, sondern wurde 25-mal pro Sekunde von einem Lichtstrahl gescannt, den eine rotierende Nipkow-Scheibe erzeugte. Die Lichtreflexe registrierte eine Fotozelle; die Helligkeitsunterschiede ergaben das Fernsehbild. Die Ausstrahlung erfolgte über den Sender Berlin-Witzleben auf dem Funkturm bei 40,3 Megahertz für das Bild und 42,493 Megahertz für den Ton. Sendetage waren Montag, Mittwoch und Samstag, ab Mai 1935 gab es ein tägliches Programm von 20.30 bis 22 Uhr. Am Ende jenes Monats erhielt die Station den Namen Fernsehsender Paul Nipkow.

Die Technik machte dann schnell Fortschritte. Das Studio in der Rognitzstraße vergrößerte sich, an die Stelle der Nipkow-Scheibe trat ein Linsenkranz-Abtaster. Zu den Olympischen Spielen 1936 baute Telefunken eine elektronische Kamera nach amerikanischen Patenten. Im November 1938 eröffnete ein neues Studio im Deutschlandhaus am heutigen Theodor-Heuss-Platz; gesendet wurde mit 441 Zeilen. Die Empfänger waren für Normalbürger unerschwinglich; wer fernsehen wollte, besuchte eine Fernsehstube. Nach 1939 wurden die TV-Geräte in Berliner Lazaretten aufgestellt, das Programm lief bis 1944.

Ein Empfänger Telefunken FE III, wie er am 22. März 1935 im Haus des Rundfunks stand. (Foto Eirik Newth CC BY 2.0 seitlich beschnitten)

Zum 50. Geburtstag des deutschen Fernsehens 1985 produzierte das ZDF eine Sendung mit Zeitzeugen, sie liegt in fünf Teilen auf YouTube vor. Wir treffen dort Ursula Patzschke, TV-Pionier Walter Bruch, den ersten Fernsehkritiker Kurt Wagenführ und Kurt Hinzmann, der im Zweiten Weltkrieg den Fernsehsender Paris leitete. Wir empfehlen auch Walter Bruchs Memoiren, die man nach Anmeldung im Internet Archive lesen kann. Er erlebte den Sendestart am 22. März 1935 im Funkhaus mit; in seinem Buch nannte er ihn eine „Show à la Potemkin“ (S. 205).

Die BBC begann ihre Fernseh-Show am 2. November 1936 in zwei Studios. Das eine enthielt eine Nipkow-Scheibe mit 240 Löchern und die Kamera für ein Zwischenfilmverfahren. Die Geräte gingen auf den Pionier John Logie Baird zurück; sie wurden 1937 ausgemustert. Das andere Studio nutzte elektronische Kameras mit 405 Zeilen. Die BBC schuf damit als erste Sendeanstalt der Welt ein regelmäßiges Fernsehen im modernen Sinne; die Berliner ließen sich ja bis 1938 Zeit. Ihnen gelang aber das erste reguläre Hochzeilen-Fernsehen, denn in den 1930er-Jahren fing „high definition“ schon bei 100 Zeilen an.